|

|||||||||||||||

■出演者

司会:星恭博さん・藪下貴子さん

ゲスト:愛知学院大学心身学部教授・江口昇勇さん

私流親学:心のアドバイザー・西村則子さん

■ 内容

今回のテーマは、「食育」。生活である食事に焦点をあて、各家庭での実態から問題提起し、食事のあり方を考えます。特に朝食の必要性、重要性を指摘します。また、広く家庭でのしつけについても考えます。

今回のテーマは、「食育」。生活である食事に焦点をあて、各家庭での実態から問題提起し、食事のあり方を考えます。特に朝食の必要性、重要性を指摘します。また、広く家庭でのしつけについても考えます。まずは、子どもたちの食生活をレポート。街頭で、家族連れにインタビューしてみると、平日は家族そろって食事をしているところは少数派でした。

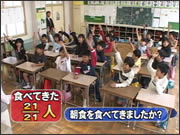

名古屋市立黒石小学校を訪ね、

子ども21人にアンケートをとってみると、今日朝食をとってきた子どもは21人全員。1人で食べることが多いという子どもは8人。

子ども21人にアンケートをとってみると、今日朝食をとってきた子どもは21人全員。1人で食べることが多いという子どもは8人。ある家族を訪ね、お母さんに食生活について尋ねてみると、朝は家を出る時間がいろいろなので、食事もバラバラ。また、夕食は、夫の帰宅が遅いため、家族一緒に食事をすることができないとのことでした。

でも、本当はみんな、家族揃って食事がしたいと思っているのではないでしょうか。

厚生労働省の調査によると、「子どもは誰と朝食をとっているか」という設問に対し、「子どもだけ」という解答が31.4%。

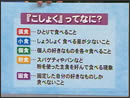

厚生労働省の調査によると、「子どもは誰と朝食をとっているか」という設問に対し、「子どもだけ」という解答が31.4%。子どもの食生活において、「こしょく」化が進んでいます。「こしょく」とは、「ひとりで食べること(孤食)」、「食べる量が少ないこと(小食)」、「個人の好きなものを各々食べること(個食)」、「粉を使った主食を好んで食べる現象(粉食)」、「固定した自分の好きなものしか食べないこと(固食)」を総称した言葉です。このままで良いのでしょうか。

今回のゲストは、愛知学院大学心身学部教授・江口昇勇先生。

子どもの食生活の実態を「朝食は各々のペースで食べることが今風のスタイル」、「子どもが好きなものを優先的に食べさせる」、「親が率先して手作りの食事を作らない」と分析。この実態から見えてくることは、「しつけの基礎が赤信号」ということ。しつけで大事なのが食卓。なぜなら、食卓は家族の楽しさを共有する場所だからです。

子どもの食生活の実態を「朝食は各々のペースで食べることが今風のスタイル」、「子どもが好きなものを優先的に食べさせる」、「親が率先して手作りの食事を作らない」と分析。この実態から見えてくることは、「しつけの基礎が赤信号」ということ。しつけで大事なのが食卓。なぜなら、食卓は家族の楽しさを共有する場所だからです。先ほどの家族に食事のあり方を見直してもらい、家族揃って朝食をとってもらうと、子どもたちは大喜び。食もおのずと進む様子。

最後に江口先生に今回のテーマについてまとめていただきました。「子どものことは朝食でよくわかる」、「朝食は一日の活力の源」。子どもとコミュニケーションを図るには、「子どもの好きなメニューを考える」、「子どもの話を興味を持って聞く」こと。そして、「自分の家庭なりの楽しい食卓をつくる」ことが大事ですというアドバイスをいただきました。

最後に江口先生に今回のテーマについてまとめていただきました。「子どものことは朝食でよくわかる」、「朝食は一日の活力の源」。子どもとコミュニケーションを図るには、「子どもの好きなメニューを考える」、「子どもの話を興味を持って聞く」こと。そして、「自分の家庭なりの楽しい食卓をつくる」ことが大事ですというアドバイスをいただきました。私流親学は、心のアドバイザー・西村則子さん。仕事を持ちながら子育てをしていたときは、時間のやりくりに苦労しました。

「お母さんも手伝ってくれるとうれしいな。」とか、「お願いしてもいいかな。」というと気持ち良く動いてくれて、家族の一員として役割を担っているという意識も育つと思いますとのこと。

「お母さんも手伝ってくれるとうれしいな。」とか、「お願いしてもいいかな。」というと気持ち良く動いてくれて、家族の一員として役割を担っているという意識も育つと思いますとのこと。親学川柳は、「一日を 巻き戻しする 子の話」(熱田区・岩原琴美さん)。夕食時に今日一日の出来事を朝から順に話す子どもの様子を詠んだものです。

▲ このページのトップへ

|家庭教育テレビ番組|幼稚園の子どもたち|親度チェック|子育て相談機関窓口|